▲图为察尔汗盐湖。何启金/摄

青藏高原生态系统丰富多样、也十分脆弱,加强生态环境保护,实现生态功能最大化,是这一区域的主要任务。要始终坚持生态优先、绿色发展,认真实施青藏高原生态保护法,全面落实主体功能区规划要求,把青藏高原建设成为生态文明高地。

青海对国家生态安全、民族永续发展负有重大责任,必须承担好维护生态安全、保护三江源、保护“中华水塔”的重大使命,对国家、对民族、对子孙后代负责。

盐湖资源是青海的第一大资源,也是全国的战略性资源,务必处理好资源开发利用和生态环境保护的关系。发展循环经济是提高资源利用效率的必由之路,要牢固树立绿色发展理念,积极推动区内相关产业流程、技术、工艺创新,努力做到低消耗、低排放、高效益,让盐湖这一宝贵资源永续造福人民。

——习近平

三江之源,中华水塔。

地处青藏高原核心区域的青海是资源富省、战略要省,也是国家重要的生态安全屏障。这里,黄河、长江、澜沧江源起奔流,生态地位特殊而重要,生态责任重大而艰巨。

习近平总书记强调,青藏高原生态系统丰富多样、也十分脆弱,加强生态环境保护,实现生态功能最大化,是这一区域的主要任务。要始终坚持生态优先、绿色发展,认真实施青藏高原生态保护法,全面落实主体功能区规划要求,把青藏高原建设成为生态文明高地。

近年来,青海生态保护工作高质量推进,“三江之源”勾勒出一幅人与自然和谐共生的美好画卷。2024年,长江、黄河干流、澜沧江出青海省境断面水质保持Ⅱ类及以上,全年空气质量优良天数比例96.3%,地表水国家考核断面水质优良比例达到100%,土壤环境质量清洁稳定,珍稀濒危野生动植物种群也实现稳步增长;锚定绿色发展主基调,清洁能源、新能源装机占比分别达94%、71%,在全国率先实现新能源装机和发电量占比“双主体”,形成“水风光储”协同的能源矩阵。

生态先行,富民强民。记者不久前走进青海,记录这里的碧水蓝天、盐矿湿地,感受清洁能源发展为人民群众幸福生活注入的绿色动能。

农网升级“电”亮三江源 光伏治沙实现生态蜕变

海拔2000多米,昆仑山下的格尔木,天空澄净,阳光耀眼。不远处的绵延山峦下,坐落着一座从“三江源头”沱沱河搬来的藏族村——长江源村。

2004年,为响应国家三江源生态保护政策,唐古拉山镇6个村的400多名牧民走下唐古拉雪山,搬迁至格尔木市南郊的移民定居点,也就是现在的长江源生态移民村。异地搬迁并非易事,好在村民们可以继续放牧,还能搭上电商快车,在新村建设中实现新发展。

长江源村主街道尽头是一座冷库,跟随村民走入冷库,只见冷冻的牛羊肉堆成一座座小山。“搬迁后,沱沱河的植被得到了保护,牛羊吃得更好,唐古拉牌的牛羊肉品牌越来越响。”长江源村岗尖蕃巴商贸有限公司负责人仁措说,“高原植被很薄弱,生长不容易,但破坏生态却是一朝一夕的事,再想恢复就难了,要从源头上做好保护。”

2016年,习近平总书记到长江源村考察时指出:“保护三江源是党中央确定的大政策,生态移民是落实这项政策的重要措施,一定要组织实施好。”

2021年3月,习近平总书记参加十三届全国人大四次会议青海代表团审议时指出,青海对国家生态安全、民族永续发展负有重大责任,必须承担好维护生态安全、保护三江源、保护“中华水塔”的重大使命,对国家、对民族、对子孙后代负责。

从沱沱河到格尔木,长江源村的搬迁和发展为保护“中华水塔”写下了生动注脚。而这背后,离不开“电保姆”的全方位守护。

伴随长江源村发展,农牧产业不断壮大,用电需求日益增长。其间,国网格尔木市供电公司不断完善电网设施,持续提升村民们的用能条件。长江源村供电负责人告诉记者:“电网升级不仅要让村里用电更可靠,还要为藏系牛羊肉等特色农牧拼搏在线登录的发展保驾护航。”

“我们先实施了村里的主街道电缆入地,并对主要供电线路10千伏白九线等实施改造升级,还与长江源村委会签订‘村网共建’便民服务合作协议,让数据多跑路,村民少跑腿。”该负责人介绍。

以前睡帐篷、用羊油灯,如今住新房、用家电,光阴流转间,长江源村打通了电网,建好了学校,人口规模翻了一倍以上,上千牧民从此安居乐业。

“电”亮高原的同时,也让荒滩“绿”起来。

在青海省海南州共和县一望无际的塔拉滩,由无数光伏板组成的“蓝色海洋”扎根于此。因干旱少雨、超载放牧,这里曾是一片荒滩,风一吹,黄沙漫天。而如今,光伏板上发电,板下绿草茂盛,羊群散落其间,悠闲吃草,“光伏+”生态模式让荒滩变绿滩。

据记者了解,光伏产业园建成后,大面积铺开的光伏板不仅有效降低地面风速,减少土壤水分蒸发,还为植被生长创造出有利条件。建设过程中,国家电投黄河上游水电开发有限责任公司通过播撒防风固沙草籽和科学灌溉,让荒滩变草场。

目前,全国首个千万千瓦级太阳能生态发电园已在塔拉滩建成,昔日荒漠面积达600多平方公里的戈壁荒滩,成功实现生态蜕变。

产业发展绿色为底 资源开发生态优先

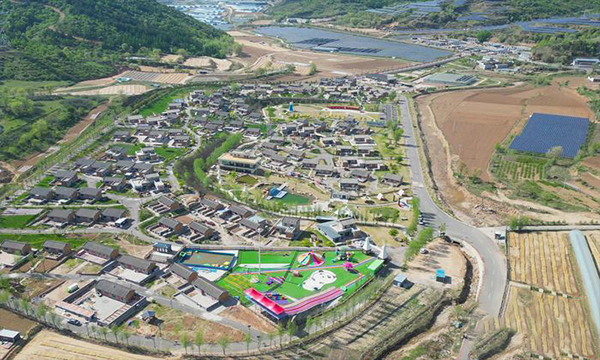

在青海省海西州,察尔汗盐湖犹如一片晶莹剔透的“翡翠”,镶嵌在昆仑山和祁连山之间。察尔汗在蒙古语中是“盐的世界”,这里的水来自昆仑山巅,清澈见底,是珍禽水鸟的栖息之地。

“格尔木河、柴达木河等多条内流河不断注入,为察尔汗盐湖注入丰富的水资源。”青海五矿盐湖股份公司生产技术部业务经理赵积龙告诉记者,天鹅、灰鹤、鸬鹚等越来越多的野生鸟类,每年都会飞到这里。

不仅是珍禽的家园,察尔汗盐湖还是青海重要的钾肥、锂盐生产基地。作为我国最大盐湖,该湖总面积5856平方公里,各类盐资源总储量达600亿吨,钠、镁、钾、锂储量均居全国之首。

绿色开采,分级提取,综合利用——偌大的指示牌竖立在察尔汗盐湖边青海盐湖工业股份有限公司钾肥分公司码头上。

2016年8月22日,习近平总书记在青海考察时,沿栈道步行至盐湖边,察看现代化机械采盐操作,了解盐湖资源储备保护、开发利用等情况。总书记指出,盐湖资源是青海的第一大资源,也是全国的战略性资源,务必处理好资源开发利用和生态环境保护的关系。发展循环经济是提高资源利用效率的必由之路,要牢固树立绿色发展理念,积极推动区内相关产业流程、技术、工艺创新,努力做到低消耗、低排放、高效益,让盐湖这一宝贵资源永续造福人民。

牢记嘱托,青海以察尔汗盐湖为支点,将环保置于首位、将生态置于心尖的矿产开发模式就此形成。

赵积龙介绍,近年来,借力科技创新,钾肥生产基本实现全自动化操作。“新技术不仅提高钾的提取率,而且将卤水中的伴生资源提取完成后,最后的‘尾卤’又通过溶解转化工艺回到盐田,真正实现资源梯级开发以及最大化利用,对环境的影响也降到最低。”

不仅如此,为保障钾肥生产企业正常生产,国网青海电力海西供电公司6支供电保障服务队走进数十家钾肥生产企业,在高比例、高可靠的“绿电”支撑下,青海盐湖钾肥生产能力稳步提升,矿产的绿色“浓度”也在不断增长。

特色产业在转型升级中集聚壮大,随着青海省出台建设世界级盐湖产业基地规划,2024年青海省生产钾肥749万吨、碳酸锂13.5万吨,分别增长4.8%、22.3%,建成投产国内最大的万吨食品级氧化镁项目,为保障国家粮食安全和新能源产业链供应链安全稳定作出了重要贡献。

在“三江源”国家级自然保护区,黄河流域海拔最高水电站——玛尔挡水电站在开发建设和区域生态环境保护方面解锁了一道“必答题”。

为保护生物多样性、解决水电站大坝建设阻挡鱼类洄游的问题,玛尔挡水电站在大坝底端安装两套升鱼装置,配备运鱼车,将鱼类集中起来送至上游的保护区放流。大坝旁还专门建设鱼类增殖放流站,有效补偿黄河流域珍稀鱼种数量,保持黄河流域水生生物平衡。截至2024年12月底,玛尔挡水电站已放流各类鱼种31万尾。

玛尔挡水电站大坝上游的岸边,一片“生态林”郁郁葱葱。水电站近年陆续补植移栽青海云杉、祁连圆柏58000多株,复绿250多亩,施工区域生态修复和植被恢复指数达到100%。

积极培育零碳产业 加速构建循环经济

“这几年,我们经常在长江源头拍到雪豹、藏野驴、大鵟等动物,还有很多叫不上名字的动物,生态环境隔几年就变个样。”国网海西供电公司员工何启金告诉记者,“保护先行,生态优先。尤其在培育战略性新兴产业过程中,零碳、绿色、循环是大家熟知的青海经济发展关键词。”

2024年6月,习近平总书记在青海考察时强调,有序推进重点领域节能降碳,发展生态友好型产业,加快构建新型能源体系。

在青海格尔木市昆仑经济开发区,由青海西豫有色金属有限公司(以下简称“西豫公司”)开发的柴达木循环经济试验区粗铅冶炼项目,正是青海践行绿色低碳循环发展、培育生态友好型产业的典型案例。

据了解,粗铅冶炼项目每年生产粗铅高达10万吨,副拼搏在线登录硫酸8.14万吨。借助先进的氧气底吹熔炼——鼓风炉还原炼铅工艺,具备能耗低、回收率高、自动化水平高以及绿色环保的多重优势,更以多金属资源体系循环利用及环保升级为抓手,形成铜锌铅一体化冶炼系统,“吃干榨净”资源。

“我们采用的先进工艺让园区的制铅项目完全避免传统冶炼工艺对环境造成的污染,符合国家要求的节能减排、绿色循环经济的高新产业技术要求。”西豫公司工程部主管、工程师刘超告诉记者。

漫步格尔木昆仑经济开发区,安装光伏板的路灯照亮了清晨的路。“以全面数字化和智能化为基础,通过工业互联网平台,实现对全厂数据的定义、采集、处理、存储、分析和对外服务,实现对人员、设备、物料与介质等资产的数字化和生产过程的数字化,也实现工厂全域全流程大规模集中智慧管控。”刘超的一番话描绘出当代数字化、信息化工厂的模样,“大幅改善生产现场工作环境、降低劳动强度的同时,也能提高生产效率,降低生产成本。”

2005年,柴达木循环经济试验区成为国家首批13个循环经济产业试点园区之一,也是目前国内面积最大、资源丰富、唯一布局在青藏高原少数民族地区的循环经济产业试点园区。以格尔木、德令哈、大柴旦、乌兰、都兰工业园为主的“一区五园”,2024年1—8月完成省外招商引资到位资金47.08亿元,成为青海省工业发展的全新增长点。

在这个试验区,除了金属冶炼,还坐落着盐湖化工、油气化工、煤化工、新材料、新能源等七大循环经济主导产业体系,并且都有一大共同点——低碳。

作为全国“风光”资源最丰富的地区之一,格尔木市是青海省打造“国家清洁能源产业高地”的核心地区之一。在这里,远景能源的零碳装备正为青海经济社会绿色发展提供设备保障。

“在格尔木园区,远景零碳能源装备制造设计产能为2吉瓦,主要生产5—10兆瓦高海拔智能风机,预计将辐射青海、新疆、西藏等广大高海拔区域。”远景能源相关负责人接受记者采访时表示,“以此为起点,我们将充分发挥零碳解决方案优势以及新能源龙头企业的集聚效应,在风电产业链、储能电池产业链、绿色氢氨产业链等多维度深化与格尔木市的合作,围绕新能源装备制造和绿色化工产业打造零碳产业园,构建出以‘风光储氢’等新能源为主体的新型电力系统。”

当前,随着碳达峰碳中和稳妥有序推进,以智能微电网、新型储能、光热发电、绿电聚合供应等方式,“一企一策”“一园一策”推动高比例绿电供应,青海的零碳园区建设已基本成型,为青海守护好“中华水塔”、筑就生态文明高地赋能助力。